首頁 >> 正文

當今全球化的腳步正以不可抵擋之勢,席卷人類活動的所有領域和各個層面。此時收藏現代和當代藝術,似乎是在質疑任意一種國家架構和國家邊界是否尚存著種種局限和矛盾。然而,我們不能否認,一個人有理由出于對某個國家的激情、熱愛與求知,因喜好其生活方式與文化,因其時間觀、歷史觀,因對其記憶,因其語言與文學以及其獨特的城市生活與社會文化,而作出選擇。

實際上,黃建華之所以如此選擇,在于他與意大利這個國家,與其歷史與文化,與其往昔與現今的藝術及與其建筑之間有著深厚的淵源。僑福芳草地當代美術館本次舉辦的《美的顛覆——意大利當代藝術的洞見》展覽便扎根于此。黃建華收藏的當代意大利藝術品,其中比較重要的一部分,已經首次在2014年展出。上次展覽主要聚焦在超前衛藝術與新羅馬派的種種藝術傾向和現象,還有年輕一代藝術家們所表現出來針對當代美學觀點的一些立場。本次展覽,從歷史的角度,選擇性地集中呈現我們這個時代里一批格外重要的意大利藝術家所創造的作品,清晰地顯示出在20世紀80年代和90年代建立起來的豐富多元、富有詩意的藝術思維和道德責任感。如今這些藝術思維和道德責任感又繼續影響著很多當代藝術家的藝術活動。

展覽的獨特之處在于反映了自20世紀60年代至今意大利眾多藝術實踐那錯綜復雜、引人入勝的面貌。這與收藏家黃建華對意大利當代藝術的個人視角和熱切關注不無關系。黃建華收藏了跨越幾代的意大利藝術家許多極其重要的作品。近年來他與意大利建立了非常堅固的關系,結交意大利藝術家和文化名人,參觀藝術家工作室、展覽和博物館,積累了從20世紀60年代末至今的一大批復雜而連貫的意大利藝術品。雖然本次展覽的系列作品涉及多種不同的藝術傾向、流派、團體與人物,但這些收藏本身體現了收藏家的個人喜好和品味,以及他對藝術的審美觀和責任感,對藝術才華和藝術使命的堅定信仰和憧憬。

本次展出的黃建華的收藏作品,既為所有藝術實踐領域的當代創作提供了獨特的視野,又考慮到每一場藝術運動的地緣特征:從“貧窮藝術”的諸多觀念實驗和徹底回歸至前衛理想主義的創作觀,到“超前衛”繪畫實踐中再度出現的隱喻圖像與折衷而諷刺的主觀論; 從“新羅馬派”(也稱“最后一代”)美學中高度智性的藝術方式,到最近二十年開始年輕一代藝術家諷刺地解構往昔的藝術語言。前者以重新詮釋文化隱喻和風格主義為基礎;而后者則運用顛覆的、挑釁的藝術語言,以誘導、批判而神秘的方式,呈現當代社會中人所存在的不同環境及人類學的種種局面。

《美的顛覆——意大利當代藝術的洞見》顯示出某種特定的歷史話語,但這種歷史話語并非遵照單一線性的指導原則。本次展覽的第一展區呈現的是,稱之為“貧窮藝術”的一代著名人物,如阿里杰羅·波提、吉賽普·佩諾內、米開朗基羅·皮斯特萊托、馬里奧·梅爾茨、雅尼斯·庫奈里斯、薩爾沃和阿爾多·蒙迪諾的作品。雖然這些藝術家發展出多種多樣的方法和敘事,但他們的態度都清楚體現出60年代中期和70年代早期對藝術方案的徹底反思以及根據實際社會文化環境重新定位藝術,重新將其置入實際社會文化環境的上下文中。“貧窮藝術”的藝術家們,經過一段不同形式的精神抽象和烏托邦式普救論洗禮之后,都嘗試構思自身對時間、材料、運動、身體、自然,對各種文化隱喻,對行為、干預、變革、發展的處理方式。這樣的處理方式需要在一定程度上將藝術家的角色及其所處的社會文化上下文具體化。在他們具體質問藝術的能力、潛能和力量時,其核心是他們有意去創造由基本材料構成的一些組合。這些組合并非模仿式地再現某種已存在、可見的現象,而是將各種普遍的能量和具體的、即時的、物質的不同實際情況可視化,以啟發、訴諸感官的方式揭露出永遠變化著的情景。

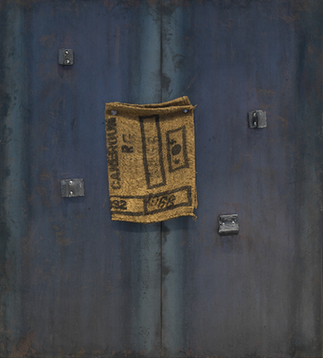

這些永無止境、不可遏止的變化情景,能夠攝取一種極其戲劇性的特質。這些情景可以被置入歷史的、神話的、道德的或者心理的敘事之上下文中,并被視作去尋求人類活動與沖突的歷史意義與衍生含義。這一點在雅尼斯·庫奈里斯的作品中有所體現。庫奈里斯創造了由材料構成的種種情景。在這些情景中,有著事物與象征,有機系統與無機系統,智性的原型與情感的介入,集體的經歷——即歷史的、神話的、文字的及宗教習俗的經歷——與私人的、個體的、單一的經歷。以上這些相互聯系,一同非常戲劇性地揭示了歷史的命運、決策、必然性及力量。

米開朗基羅·皮斯特萊托所創造的,正是關于圖像力量及神秘感的視覺隱喻。這些隱喻,在呈現與再現、映照現實與揭示現實之間顯露出來。皮斯特萊托重新詮釋那喀索斯的神話敘事,由此質疑錯覺與現實、再現與呈現、(外在)觀察與(內在)參與之間的各種界限。

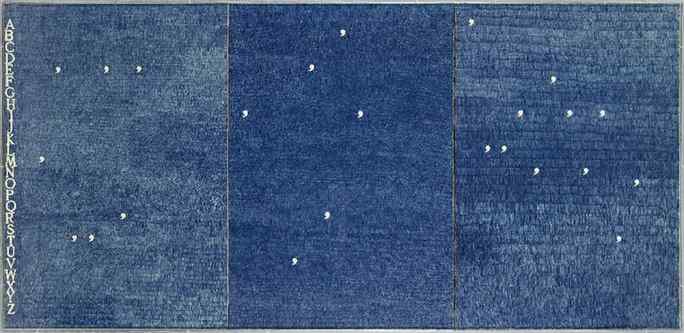

雖然阿里杰羅·波提與吉賽普·佩諾內兩位藝術家所采用的形式各異,但他們的作品都體現出時間的流逝、材料的轉化。這不僅將觀者帶入變化過程中,還喚起無形的、潛在的能量,詩意地回蕩在作品之中。這兩位偉大的藝術家都輕度干預了已知的——自然的——環境,或輕度干預了已知的——純概念的——系統,將不同形式的時間、材料體驗聯系起來;同時將勞動過程放在核心的位置,將人的勞動詮釋為與自然過程相似的現象。

這種潛在的、普遍存在的人類學,通過人的勞動和智力得以具體化。這在馬里奧·梅爾茨的作品中也有所體現。他的作品揭示出,精神與物質因能量轉移而產生變化,這些變化依據的是一些原型和結構。他使用稱之為的斐波那契數列,即一個無理數的數學表達式;他采用螺旋形,螺旋形象征著發展、演進、科學,更廣泛地說,象征著人類知識,這些人類知識挑戰著以絕對控制知識為根基的神圣力量;他利用冰屋的樣式,即游牧民族那“便攜式”的庇護所,這個庇護所可看成是小穹頂,比擬成“一切”、宇宙、地球的原型。以上這些,都表露出他有意將精神的、純概念的、象征的組合與物質、自然的現實聯系起來,以求創造出有力的視覺造型隱喻,這些隱喻復雜而辯證,關乎已知的、自然的世界與由精神、智力創造的人造物。

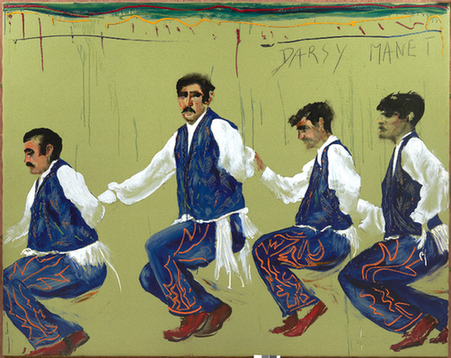

阿爾多·蒙迪諾和薩爾沃作為“貧窮藝術”的創立者,在形成“貧窮藝術”之后,他們走出了不同的藝術路徑。這兩位藝術家都發展出一種挑釁的、顛覆的同時帶點憂傷、懷舊又幾乎不合時宜的“新風格主義”繪畫,他們的畫作既神秘又晦澀。阿爾多·蒙迪諾將他的敘事、模仿繪畫與其他諸如雕塑、物件和裝置的媒介相結合,在他個人的詩意世界里,引入文化、歷史和文字的指涉,以此創造出某種戲劇性、諷刺的文化景象,反映出猶太人歷史、東方民間傳說和土耳其文化。而薩爾沃則將興趣點放在14世紀和15世紀的意大利繪畫上,重新詮釋一些大師,如20年代早期、形而上藝術階段以后的卡羅·卡拉。

這兩位藝術家都大量使用歷史的指涉,帶些許諷刺、顛覆地談及題材和敘事,由此重新煥發當代繪畫的活力,發揮出當代繪畫的潛力。他們各自的路徑帶領他們走向不同的方向。然而基本上他們都對新敘事繪畫感興趣,這種興趣本來可能喚起表面和平庸的引用方法、新歷史主義,但他們的興趣都顯示出某種相似的態度,即在解構藝術語言的時代,重新構建出“普世的”、“人文主義的”畫家形象。矛盾的是,這種不可思議的英雄主義,只能靠諷刺、大量感官體驗、戲劇風格和新風格主義來創造。

關于展覽

《美的顛覆——意大利當代藝術的洞見》展覽近日在僑福芳草地當代美術館開展。本次展覽邀請國際著名的策展人、藝術史學家羅蘭·艾格先生擔任策展人,展覽將集中展現僑福建設企業集團執行長、收藏家黃建華收藏的重量級意大利當代藝術家的作品,體現20世紀80、90年代藝術思維的多樣性、詩意性、豐富性以及當時的倫理責任觀,這對當代眾多年輕藝術家的藝術創作產生了持續的影響。

展出地點:僑福芳草地當代美術館

展出時間:每天11:00-19:00 免費開放

(僑福芳草地當代美術館供圖)

??? 阿里杰羅·波提

Alighiero Boetti,

1940-1994

《轉調不定式動詞》

??? 馬里奧·梅爾茨(Mario Merz, 1925-2003)

《農神》

??? 米開朗基羅·皮斯特萊托(MichelangeloPistoletto,b. 1933)

《衣服》

??? 吉賽普·佩諾內

(Giuseppe Penone,b. 1947)

《林之綠》

??? 雅尼斯·庫奈里斯(Jannis Kounellis,b.1936)

無題 200 x 180 cm1989

Aldo Mondino 阿爾多·蒙迪諾

Darsy Manet 達爾希·馬奈

Oil on linoleum 地板革上油畫

190×240 cm 1988