|

|

|

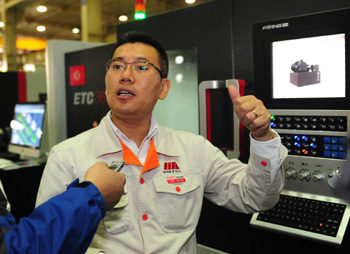

沈陽機床集團董事長關錫友在向記者介紹數控設備。新華社發(姜冰 攝) |

|

美國趨勢學家杰里米·里夫金稱,將深刻改變世界經濟格局的“第三次工業革命”正在全球醞釀。盡管對于它究竟是突破性質的新一輪科技革命,還是過去技術深化性質的制造業革命,認識不一,但生于危機中的這場“革命”,必將重新調整工業經濟和高端制造業分布格局。

面對新一輪工業革命可能帶來的沖擊,仍處在傳統生產模式下的中國企業該如何迎接挑戰?沈陽機床集團近年的發展思路給我們提供了應對之道。

賣機床可以像賣汽車一樣開4S店。沈陽機床集團在2011年完成9.4萬臺銷量,成為全球第一大機床生產企業后,沒有選擇繼續擴大生產規模,而將發展目標瞄向了以市場為導向的包括開設4S店等為標志的生產性服務業。沈陽機床集團董事長關錫友解釋說:“第二次工業革命的技術紅利已經到頭了,那下一步比拼的是誰給客戶提供集成服務的能力強,看誰能滿足實現大批量的智能化、個性化制造。”

最近,記者與關錫友董事長圍繞工業革命、企業經營模式創新等話題進行了探討。

“中國的機床產業,在新一輪工業革命的背景條件下,發展重點發生了變化。”

記者:過去十年我國的裝備制造業,更多的是滿足國內需求,實現了高速發展,但在去年出現了下滑,這里面的原因是什么?

關錫友:機床行業的需求變化往往伴隨著國家的工業發展。從2002年開始,中國就成為全球機床最大消費國。從歷史的發展規律看,過去60年,剛好每20年是一個重要的變化周期。上世紀40年代到60年代,機床工業的領先地位在英國,也是所謂第一次工業革命的尾聲。上世紀60年代到80年代在美國,數控機床就是伴隨著60年代美國阿波羅計劃催生的新產品。上世紀80年代到2000年,機床產業輝煌在日德。也正是在這個階段,機床產業開始向中國轉移。

中國連續10年成為機床最大消費國后,去年出現了變化。在2000年以后,替代進口是中國機床工業很重要的使命。2002年到2009年,我們階段性地完成了這個使命,2009年達到最高峰,在國內市場需求總額中,國內機床占市場份額的70%,而2002年時還不到40%。但到2010年,又下滑到65%,2012年只占50%了,下滑曲線特別明顯。

原因是什么?需求變化了。我們明顯感覺,自己給客戶提供的產品服務沒跟上市場需求。我認為,過去十年機床行業的發展主要是靠量的推升。

記者:這是否意味著,從現在開始,中國的機床企業面臨更多的問題?

關錫友:事實上,國際優秀的機床企業都出現了困境。比如美國的MAG集團公司,旗下辛辛那提、吉丁斯路易斯等企業,是伴隨著福特汽車而在底特律地區誕生的裝備制造企業,這是美國工業起飛時代的標志,都曾經是全球機床行業的頂尖企業。德國也是如此,德國的機床行業是由奔馳等企業出現形成的一套體系。這些優秀企業為什么集中出現了困境?我們經過調研之后發現,原來MAG也犯這樣的錯誤:MAG下了很大力氣重組了企業內部技術資源和生產資源,但它忘了市場,沒有在企業營銷能力上進行投入。

我在歐洲期間,有6家知名企業紛紛給我打電話,探討并購的可能性。我們和這些企業比,生產的產品從技術角度看,還有不少差距,有的落后10年。

這件事對我觸動很大:我們企業拼命追趕他們的技術,但就算趕上了,像他們現在這樣衰落,我們怎么辦呢?

在去年的芝加哥機床展覽會上,我跟機床行業頂尖企業德國德瑪吉、日本森精機的CEO進行交流,沒想到德瑪吉CEO說,沈陽機床有兩件事對他影響很大:一是沈陽機床開始在全國建設4S店(首次在機床行業引入的新模式);二是沈陽機床的工廠變化。這些變化我們自己沒有重視,但我們的對手和同行卻非常重視,比如我去MAG時要介紹自己,但MAG的高管卻說不用介紹,沈陽機床我們特別了解。

機床行業按工業門類算,是工業的基礎,任何工業品要成型都需要機床。機床行業的技術是集成性技術,也就是說每一代產品的技術都不是獨有的。最近一件事啟發了我,我們一臺普通機床改了外觀,內里未作任何改變,在展會上以5萬8千美元的價格被美國人訂購了,而以前在國內賣8萬元人民幣。一個老產品要用什么方式來恢復他的市場能力?就和我們買衣服一樣,當原料固定了,改變了款式就又流行了。關鍵是如何滿足客戶的需求,而不僅是技術本身,是技術與藝術的完美結合。

記者:那么未來我們機床工業的發展機遇在哪里?

關錫友:不單是機床,整個裝備制造業都面臨著新的工業革命的挑戰。隨著技術的發展,過去以傳統技術為標準的改進,比如機床行業所謂精度、速度快到極限了。

也就是說第二次工業革命的技術紅利已經到頭了,那下一步怎么發展?機床行業控制精度等級已經達到10的負六次方毫米,現代一般設備已經很難檢測出差別,過去更多關注的精度問題,在現實加工中,已經不是問題,至少不再是主要問題。

現在比拼的是誰給客戶提供服務的能力強。將來研發一定要圍繞客戶需求,智能化是核心,比的是誰能提供更快捷的智能化、個性化的服務,看誰能滿足實現大批量的智能化、個性化制造。

目前的生產線還不能實現高度柔性的大批量生產,這是設備導致的。世界制造業正在發生一場智能化制造的革命。這次在芝加哥同國際機床企業CEO們交流,他們也認為自己完成不了。在美國記者會上我說,2014年下一屆芝加哥展覽會時,會展出我們企業對這個行業未來技術的深刻理解。

就像為什么我國造船業同樣出現困難了?英、德兩大船級社制定了維修和服務的標準,雖然船是中國造的,但遍布全球的碼頭全是英德的服務體系,你的萬噸巨輪停靠維修,需要找人家。大連和上海的造船廠再有能力也只是造就了一個好工廠,卻不能建立這樣的體系,我們建個工廠假使需要100億元,建這樣的體系就得1000億元,況且還有與之相應的勞動力結構和分布變化。

所以說,給客戶提供標準的能力已經成為未來企業核心競爭力。

“以全新商業模式促進傳統產業轉型升級”

記者:有人說在第三次工業革命的面前,中國跟工業發達國家第一次站在同一起跑線上,從沈陽機床的發展能否看到這樣的機遇?

關錫友:客觀的要求是,我們不能跟著第二次工業革命的余波走,必須直接超越。第二次工業革命的技術形式需要人的集中,由此催生了城市。而未來制造革命不再需要這種集中。我這次去德國杜爾公司,杜爾新建的工廠把辦公和工廠融為一體,許多工廠工人三兩成群在廠區咖啡廳喝咖啡。79歲的老杜爾說,這就是未來的企業,不再需要過去那種管束傳統,這種輕松的環境里能有效溝通,更能激發思想的活力和創意。

記者:可是我國尚處在工業化中后期,現在還面臨著信息化深度融合的趨勢,有一種意見是必須要走完工業化,才能進入下一階段發展,那么如何來實現超越?

關錫友:全球化為我們提供了難得的發展空間。盡管我們企業這些年實現了高速增長,但按照美國的定義,我們發展還是慢了。美國定義的高速增長是,一個偉大的公司平均每十年年復合增長率要達到20%,因為這個定義的背后是全球性資源驅動。而我們更多是盯著自己的資源。

如果沒有全球化到來,我們還有很長一段路要走,但全球化的機遇,可以讓我們考慮一步跨入世界領先水平。要在全球范圍內樹立品牌,企業的組織、投資、人力都會發生變化。首先是企業內部人力資源發生變化。比如沈陽機床過去要招收學技術、電器、機械的人,4年前,我讓人力部門招學音樂、繪畫的、文學的。品牌進一步發展、傳播更多需要形象思維,這些人會成為企業未來主導。寶馬的一流設計師都是藝術大師。

過去十年,我們增長和國內同行業一樣是靠量的增長。這本身沒有錯,世界范圍內都是如此。但到了這個階段,企業必須意識到要轉型。從過去以制造為核心轉向以市場為核心。

舉例來說,以制造為核心,就要不停蓋廠房、上設備。但以市場為中心就要圍繞客戶需求提供服務。所以我們提出了新的主題是要從傳統機械制造商轉為工業服務商。

我們一再追問,客戶除了機床還需要什么,買機床目的是什么?結果發現,發現客戶最需要錢。我們能提供么?因此我們嘗試引入4S店。4S店并不是簡單的售后服務,它的誕生意味著是一種全新商業模式的出現。在4S店里,給客戶提供的是集成性的全流程解決方案:通過金融性服務,回購用戶二手機床,再運用新技術進行再制造。從過去簡單賣機床,到為客戶提供全方位的服務,實行的是“全產品生命周期經營”,有力地推動了企業轉型。

這種轉型不是為了促進銷售,而是帶來全新的商業模式。比如,我的產品售價30萬元,競爭對手賣25萬元,但用戶會買我的。因為我可以按時間、壽命、使用賣,當你不用的時候,我會給你15萬元的殘值回收,這樣我的機床價格實際只有15萬元,而競爭對手需要將25萬元一次攤銷。這種模式,有了金融工具加載我們自主的核心技術才能做到。就如蘋果戰勝諾基亞,是因為蘋果產生了新的盈利模式,而不是生產的手機產品本身。

記者:“全產品生命周期經營”這種經營模式,將帶來生產方式的根本轉變。

關錫友:過去的產品都在進行價格戰,未來我們會給客戶預期,購買了我們產品,當你不要的時候,我給你進行殘值回購。回購后,企業運用新技術進行再制造或二手經營。所以現在開始我們的工廠將不再擴大,而是將能力投向技術、研發、市場。

未來的工業化,它必須是犧牲最少現有資源的。德國汽車工業,寶馬、奔馳等巨頭正在設計的是汽車的可再制造。咱們的汽車銷毀,變成廢鋼回收,其中有效要素不能回收。一旦實現再制造,在產品開發、設計之初就會有“產品全生命周期經營”的概念。這樣新型的工業方式是:我把機器賣給你,等你不要了,我企業還收回來,不是回爐重造,而是采用再制造的生產方式來管理。這從整個社會看,將大大減少資源消耗。

沈陽機床集團最高年產量達到9.6萬臺,讓老外都嚇一跳,覺得太多了。這在機床行業歷史上是前所未有的,但對散落在整個市場中存量機床進行服務改造升級,我們卻從來沒做過。增量的生意是不可持續的,9.6萬臺的數字已經成為歷史。但做存量、做服務,市場是無限的。

當下美國風電、太陽能正在興起,而我們的風電、太陽能企業卻一片哀聲,我們正在做對的事,怎么就不行了?

這是我們的商業模式出了問題。人家做的是整個市場體系,包括風電生產后如何智能化輸電、進入網絡、如何盈利。我們風電企業僅僅在做風機生產廠,前期靠國家貸款建成的電廠,發電后卻入不了網,無法盈利,這幾年紛紛關門。太陽能也是如此,這些產業的鏈條被分割,沒有盈利模式,也不形成一個體系。“全產品生命周期經營”解決的就是這樣的問題。

“我雖然明白機床行業在全球范圍的趨勢和我們自己的優勢,可沒有人能為企業的未來買單。”

記者:那么推行新的商業模式會遇到什么樣的阻力?

關錫友:這種革新就會帶來制度約束。這些方面的投入都是軟投入,是無形的,不像廠房等固定資產投入是有形的。軟實力建設對國有企業來說非常艱難。

將來怎么辦?首先要調整我們的觀念。觀念應該是自上而下,從而帶來整個制度安排的變化。不是說資源不該掌握在政府手中,而是應當促進社會資源融合,給企業家創新創造基礎條件。

現在國企提出新創意需要政府審批。慣性作用仍然很大,滯后于創新速度。

記者:是否可以說落后的體制將是企業創新的最大障礙。

關錫友:我國企業由于資產地域分割,科技研發等各項資源無法整合。比如,我們要投資,地方當然就希望我們和當地的資源結合,國家希望我們依托清華、交大實現聯盟,但我們的夢想是想建造一個全球領先的企業,全球頂尖的資源應當為我所用,而不局限于沈陽或者中國。

地域分割這種思維是無法培養現代工業企業和工業體系。過去是計劃經濟調撥,但市場經濟后,市場機制還沒有完善。又規定了許多制度。這些制度本意好,要我們做好人,但限制了我們的全球性競爭。

記者:現在這種改革模式,繼續按照慣性發展,還是很難調整、改變,但隨著第三次工業革命或者市場環境變化,會不會客觀上出現一種倒逼機制,逼著有關方面進行調整、改變?

關錫友:變革必須是上下互動的,市場倒逼我也承認,每一家企業也都在思考出路。比如在困境中,我看到了黎明的曙光,這個時候,需要政府推動,不是說要求企業怎么去做,而是制度安排作出相應的變化。

比如以銀行來說,建行遼寧省分行只能做遼寧業務,如果沈陽機床只限定在沈陽賣產品,企業早死了,為什么不能做外部業務實現網絡交叉?再比如,沈陽機床業務發展到國外,銀行也應該跟上啊,但銀行出不去。2004年,沈陽機床收購德國一家企業,這過程特別艱難。那時候德國銀行不給我們貸款,只能靠中國銀行。我到法蘭克福,建行等分支機構都有,機構也挺大,但他們說最大額度只有200萬歐元,我說就算2000萬歐元也不夠啊。說明這些銀行在國外的能力比較虛弱。后來,在國家開發行的支持下,我們才做到了。

國際競爭我們哪是不行啊,是我們自己限定死了。面對新一輪的工業革命,國家的工業經濟需要徹底轉型,在這個過程中,企業自身和政府的轉型同樣重要。