|

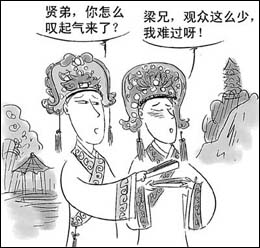

不可否認,一些戲曲表演正越來越淪為一種小手工業作坊式的生產,觀眾銳減成了全國戲曲界面臨的共同話題。在許多大城市,走進劇場消費傳統戲曲的觀眾寥寥無幾,年輕人幾乎集體不看戲,我們該如何把他們引領進來?以前我不喝酒,可現在為了拿贊助,能夠連喝三杯白干,這樣30萬的贊助就來了,如果藝術家連城市藍領的生活都不如,怎么能夠留住人才?

不可否認,一些戲曲表演正越來越淪為一種小手工業作坊式的生產,觀眾銳減成了全國戲曲界面臨的共同話題。在許多大城市,走進劇場消費傳統戲曲的觀眾寥寥無幾,年輕人幾乎集體不看戲,我們該如何把他們引領進來?以前我不喝酒,可現在為了拿贊助,能夠連喝三杯白干,這樣30萬的贊助就來了,如果藝術家連城市藍領的生活都不如,怎么能夠留住人才?

戲曲是農業文明的產物,現在社會轉型了,農村也都市化了,大家要看電影,要看電視,要上網。我們不能埋怨這個社會轉型,也不能自怨自艾,守株待兔,我們希望兩條腿走路,一方面有政府的扶持和支持,另一方面要自覺尋找自救辦法。

時代變了,觀眾變了,如果我們的戲曲不跟著變,依舊孤芳自賞,焉能不失去觀眾?我認為,戲曲只有既傳統又現代,才會有自己的生命力。越劇一直有時尚的傳統。100年前,越劇從鄉村走進了上海這樣一個大都市里面,當時的上海是一個多元文化的都市,可以看到好萊塢的電影、引進的歌劇和話劇。越劇大膽吸收了最先進的時尚元素,才產生了《紅樓夢》、《梁山伯與祝英臺》等作品,成為上世紀50年代整個中國戲曲的標志性作品,越劇也一下子成為了那個時代非常時尚的現代藝術。作為今天的越劇人,我們一直承接著這種改革創新的傳統,大膽汲取時尚文化中的元素,吸收音樂劇、歌劇中一切可以借鑒的藝術形式和題材。這樣,越劇走過百年才能依然流行,才能走向下一個百年。

事實上,中國戲劇的很多元素完全可以改造,從主題內容到表現形式,都可以大膽地改,我們戲曲人要做的就是如何使一個個劇種更加年輕化,成為這個時代的時尚。

(浙江小百花越劇團團長、越劇表演藝術家) |