|

|

|

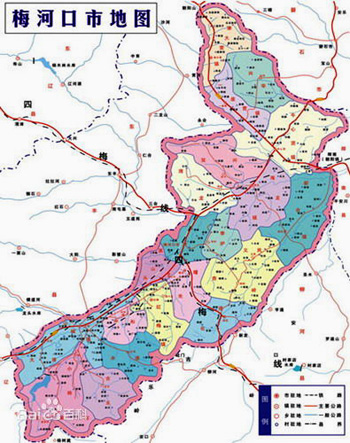

梅河口市地處吉林省東南部,自然資源豐富,氣候溫和濕潤,有“百湖之城、千庫之縣、萬鷺之家、魚米之鄉”的美譽,是國家商品糧基地和吉林省水稻主產區。

梅河口市歷史上就是吉林省東南重要的交通樞紐和商埠重鎮,梅河口火車站是全國一級編組站,地處沈陽-吉林、四平-通化(集安)鐵路的交匯處。借助交通優勢,梅河口成為吉林省東南部重要的交通樞紐、商貿中心和物流集散中心,是長白山區出入松遼平原的咽喉要道,素有“長白山門戶”之稱。 |

這是一座四通八達的樞紐城市,古今皆為交通要沖;這是一座融入自然的生態城市,山清水秀,物產豐饒;這是一座與時俱進的文明城市,和諧優雅,宜居宜游;這是一座胸懷博大的創新城市,經濟發展迅猛,產業優勢突出……

它有一個美麗的名字——梅河口市,這座昔日歷經滄桑、今朝生機勃勃的吉林省縣域經濟發展的龍頭,正借助“省直管縣”的政策東風,闊步向中等城市邁進,成為松遼大地上一顆璀璨奪目的明珠。

往昔歲月:硝煙戰火難掩繁華盛景

梅河口市地處吉林省東南部,“六山一水三分田”,自然資源豐富,氣候溫和濕潤,有“百湖之城、千庫之縣、萬鷺之家、魚米之鄉”的美譽,是國家商品糧基地和吉林省水稻主產區。

“梅河”來源于滿語,意為“蜿蜒如大蛇的河流”。這個城鎮由于地處梅河匯入輝發河(松花江的支流)的河口處而得名。清朝時封禁“龍興之地”長白山200多年,這一帶屬于“皇家圍場”。清末光緒年間解禁后在這里設立海龍廳,后改為海龍府,民國二年改為海龍縣。“海龍”在滿語里意為“水獺”,這種動物當年在當地眾多湖泊中很多。1956年,海龍縣的縣城由海龍鎮遷到梅河口鎮;1985年改名為梅河口市,自此翻開了發展新的一頁。

梅河口交通便捷,地處區域交通中心,區位優勢明顯,境內交通線路發達,歷史上就是吉林省東南重要的交通樞紐和商埠重鎮,梅河口火車站是全國一級編組站,地處沈陽—吉林、四平—通化(集安)鐵路的交匯處。借助交通優勢,梅河口成為吉林省東南部重要的交通樞紐、商貿中心和物流集散中心,是長白山區出入松遼平原的咽喉要道,素有“長白山門戶”之稱。

梅河口歷史悠久,源遠流長。位于市區東南的古生物化石群中發現了距今1.3億至1.5億年的狼鰭魚化石。據史料記載,梅河口一帶在商、周、春秋屬肅慎部,戰國時屬穢發部,秦時為遼東郡,漢代為玄菟郡……此后各朝代都進行過不同的管轄設制。古老的東夷、穢貊、高句麗、渤海、勿吉、女真等民族都曾在這里生息繁衍,至今留下了原始社會晚期居住遺址、戰國時期石棚墓葬群、海龍古城、照散古城、女真摩崖石刻等珍貴遺跡,一幅民族交融發展、世代生生不息的歷史畫卷光輝絢麗。民國時期這里出現了繁華盛景,境內的山城鎮商貿業發達繁榮,被譽為“小奉天”(“奉天”是沈陽的舊稱)。

梅河口歷史上也留下了深深的紅色印記,至今流傳著楊靖宇和抗聯英雄打擊日寇的傳奇故事,還有人民解放軍與國民黨軍隊激烈戰斗的戰場遺址,海龍鎮內還保存著跟隨解放軍千里挺進東北后建立的新華社東北總分社辦公房舊址。而在梅河口召開的一場決定東北命運的會議,也已永載革命史冊。

在梅河口市和平街的一角,坐落著一棟建于1936年的紅色日式二層小樓。1946年3月,在國民黨大軍壓境下,彭真率領東北解放戰爭的最高領導機關——中共中央東北局從沈陽遷往此樓,先后在這里召開了10次會議。特別是3月6日經毛澤東主席批準,由彭真主持,20多位高級將領出席的會議,做出了“先攻長春,后打四平”等重要決定,影響深遠。此后攻取長春的勝利創造了我軍首次攻克大城市的范例,成為解放戰爭中我軍在東北取得的第一個重大勝利。雖然東北局僅在梅河口停留50多天,卻敲響了和國民黨爭奪東北的開場鼓,為解放全東北打下基石,為解放全中國拉開了序幕。

今朝巨變:歷史古韻孕育當代風貌

一路踏歌而來,梅河口散發出獨特的歷史古韻,也孕育出今天日漸繁盛的美好新城。2013年9月,梅河口市與公主嶺市一起成為吉林省首批“省直管縣”試點,被賦予地級市經濟和社會管理權限。“省直管縣”政策成為梅河口乘風而行、尋路未來的一個重大機遇。

“梅河口景色真美!梅河口環境真棒!梅河口人真親切!”這是今天不少人來到梅河口后由衷發出的贊嘆。今日梅城,山清水秀,鳥語花香;輝發河岸,楊柳婆娑,青翠欲滴;景觀步道,樓臺亭榭,曲徑通幽;道路縱橫,橋梁雄偉,廣場寬闊;樓宇高廈,錯落有致,新美如畫。依托得天獨厚的自然資源和和諧安定的社會環境,梅河口的巨變已經成為縣域經濟社會發展的新范本。

梅城之變,首在城市新貌。梅河口人常說,看著老照片,絕對不會把五年前的梅河口與今天的景象聯系在一起。近年來,梅河口完成了21平方公里工業新城總體規劃和控制性詳細規劃、33平方公里南山生態城總體規劃、28平方公里現代物流港概念性規劃;投資1.5億元實施了新區路網、輝發河景觀帶等重點工程;對798棟、269萬平方米老舊住宅實施“暖房子”改造,改造棚戶區33萬平方米,解決了5540戶困難群眾住房問題,曾經“老舊差”的城市面貌得到了徹底改觀。國家園林城、國家衛生城、國家生態城、國家文明城,梅河口人正信心滿滿地朝著“四城聯創”的目標奮進。

輝發河是梅河口市的母親河,承載并見證著城市發展的歷程,如今,這里成了城市面貌轉變的窗口。梅河口依托輝發河水系,建設城市濱水休閑景觀帶,貫穿了城市各個功能區;在大柳河與梅河交匯處規劃建設了集旅游、觀光、科普為一體的、以長白山地區植物群落為主的專類植物園。如今,輝發河畔高樓鱗次櫛比,夜晚光影流動,人們信步其間,享受城市發展帶來的美好。

梅城之變,在于民生創新。市委書記龐慶波說:“要實現把梅河口建設成為具有較強活力的中等城市的目標,改善民生是一切工作的出發點和落腳點,要圍繞解決關系群眾切身利益的實際問題來重點謀劃民生工程,讓改革發展成果更多地惠及人民,讓老百姓感受到實實在在的幸福。”

大病救助、棚戶區改造、“暖房子”建設、輝發河防洪灌溉綜合治理……一件件民生實事讓梅河人的幸福感不斷提升。近年來,梅河口創新體制機制,從民生需求入手,實事一件接一件:編制吉林省內首部縣級城市綜合管理手冊,被百姓譽為“民生寶典”;在基層組織設立“說事兒點兒”,直接構建了一條百姓與職能部門的對話渠道;拿出新增財力的70%以上保障民生,讓民生力量擰成一股繩。梅河口扎扎實實地為百姓構筑起“大民生”。

梅城之變,源于梅河精神。“胸懷大局,勇擔重任;開放大氣,與時俱進;敢為人先,爭創一流;奮發有為,勇于創新;務實求真,干事成事;重誠守信,和諧合作;勤奮敬業,甘于奉獻”的梅河口精神,是對62萬梅河人精神面貌的真實概括。富有創業精神,敢于闖蕩、善于經商的梅河人不忘奉獻社會,互幫互助、志愿服務在梅河口已經成為風尚和一個品牌,使這座快速發展中的城市更顯和諧。

劍指未來:五大職能確立發展坐標

雖然僅僅是個縣級市,但梅河口擁有眾多讓人艷羨的全國甚至全球性的“金字招牌”:世界最大的樹生果仁生產加工集散地、亞洲最大的玉米轉化優級食用酒精生產地、全國最大的鵝鴨肝生產地、全國最大的油田抽油泵管生產地、全國著名優質大米——梅河大米生產基地……這些“金字招牌”為當地帶來了實實在在的產業優勢,也為其劍指未來、布局謀篇添加了助推劑。

——產業格局創新求變。“工業立市、綠色強市、商貿活市、生態興市”。通過近幾年的項目建設和產業升級,梅河口形成了能源、醫藥、食品、商貿物流、機械冶金、化工建材“三強兩優一大”的產業發展格局。產業格局創新求變,經濟支撐日趨多元,經濟活力激發明顯。2013年,梅河口地區生產總值達290億元,全口徑財政收入達33.8億元,在吉林省42個縣(市)中排名第一。今年上半年,梅河口市GDP以10%以上的速度穩步增長,領跑吉林省其他地區,繼續保持了經濟發展的強勁勢頭。

——民營經濟你追我趕。優化發展環境,促進經濟提質增效,梅河口民營經濟發展欣欣向榮。記者在阜康酒精有限公司了解到,2013年,這家企業產量達到45萬噸,實現銷售收入34億元。此外,四環制藥、豐生藥業、谷紅藥業、國際商貿城等企業的納稅額都超過億元,在良好的發展環境下,這里的民營企業你追我趕,釋放出巨大產能。

——區位優勢日益凸顯。在傳統交通優勢基礎上,近年來梅河口一個個交通項目上馬建設,區位優勢凸顯,使梅河口市承接長春、沈陽都市經濟圈以及沿海地區產業轉移的“橋頭堡”作用大大增強。經過多年發展,梅河口現已形成以專業批發市場為主體、各種購物中心和物流配送、連鎖超市為依托的商貿物流體系,輻射半徑可達吉林、遼源、白山和通化等4個地級市以及樺甸、磐石、東豐、東遼、靖宇等10個縣(市)的400多萬人口。

——醫藥產業發展迅猛。梅河口是聞名全國的“醫藥城”,醫藥產業已經成為全市第一支柱產業,目前,梅河口擁有制藥企業15戶,醫藥產業主要指標增速達到50%以上,實現產值200多億元。為了使醫藥產業轉型升級,梅河口陸續引進了國內醫藥行業前10名的北京四環制藥、西安步長制藥、國藥集團等大型企業,引領當地醫藥產業強勁發展。

——“省直管縣”機遇無限。成為“省直管縣”試點后,梅河口迎來了難得的機遇,但也面臨不小壓力。按照試點要求,到2015年底,梅河口市的經濟總量、財政收入、民營經濟主營業務收入要在2012年基礎上翻一番,城鄉居民收入增長幅度要處于全省縣域前列。

壓力催生動力,市委書記龐慶波說:“梅河口市比以往更加接近建設中等城市這個夢想。只要全市上下振奮精神,精誠團結,堅持不懈地為之努力、為之拼搏、為之奮斗,建設中等城市的美好夢想就一定能夠早日實現。”

昔日流金地,今朝氣正雄。劍指未來,梅河口為自己的發展職能重新定義:長白山區綜合性交通樞紐和門戶職能、東北地區專業市場及物流中心職能、吉林省中南部區域性服務中心職能、吉林省中南部健康產業基地職能、市域公共行政管理中心、公共服務中心和信息服務中心職能,五大職能的確立為梅河口找到了新的發展坐標,一幅更為壯美的梅河畫卷正徐徐展開。

(本稿件由本報記者章達飛組稿,文稿為本報記者周長慶、劉碩、姚友明采寫,圖片均為梅河口市提供。)